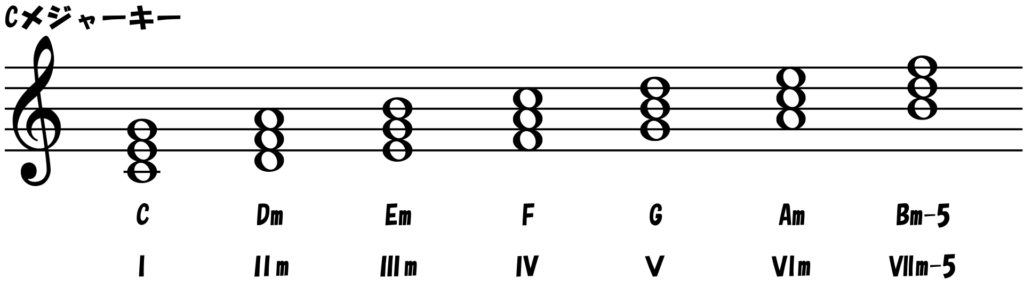

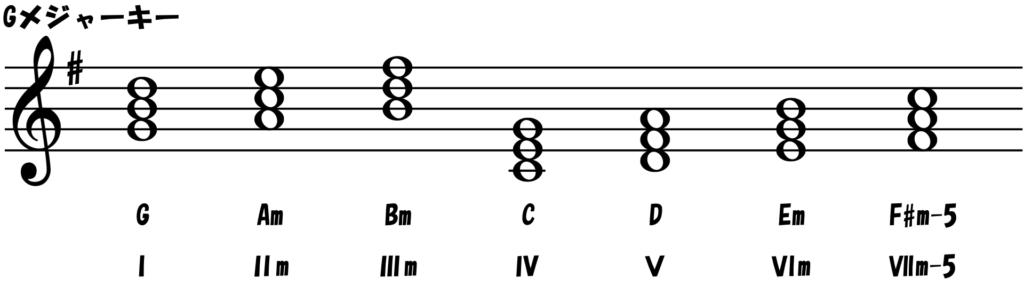

ディグリーネーム

コードネームは、ルート音のアルファベットと構成音の情報を使って表しました。

ルート音のアルファベットの代わりにスケールの主音からの度数を示すローマ数字と構成音情報で表したものをディグリーネームといいます。

ディグリーネームは、コードのルート音を直接示していないため、キーを変更してもそのままで使用することができます。

ディグリーネームの読み方は「Ⅱm = に・まいなー」「Ⅴ = ご」や、そ「 Ⅱm =二度・マイナー」「 Ⅴ = 五度」などがあります。

コードの機能

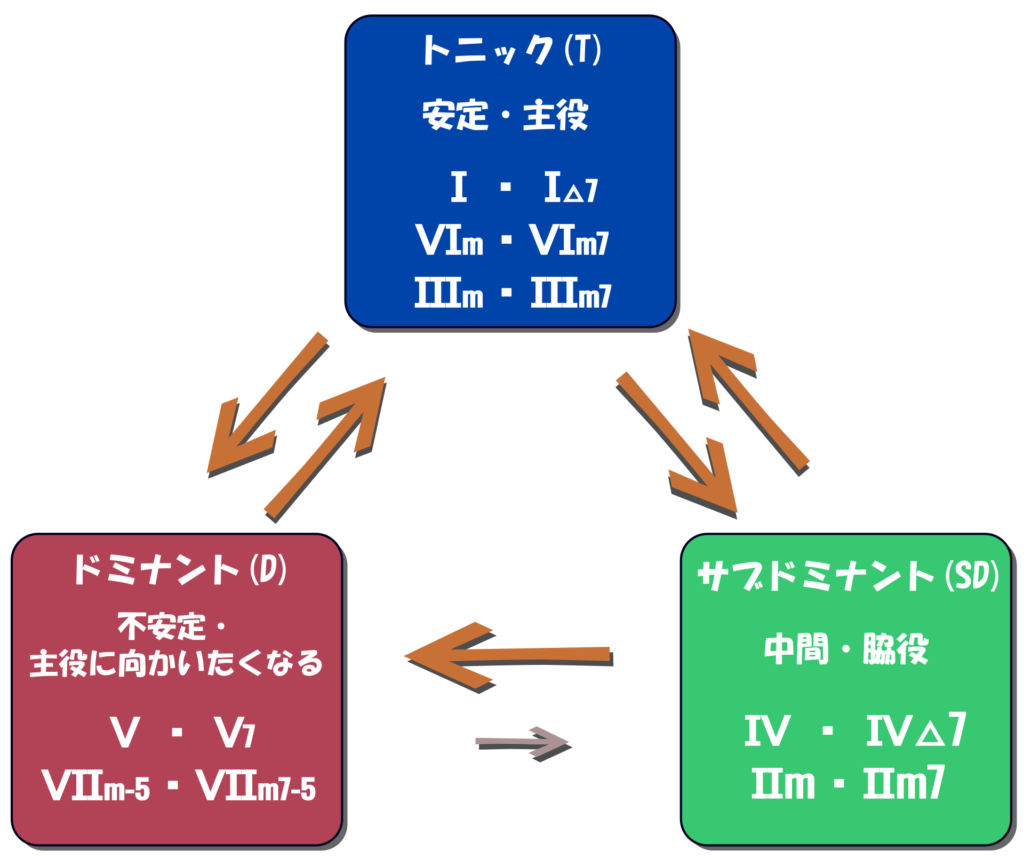

コードにはトニック(T)、ドミナント(D)、サブドミナント(SD)という大きく分けて3つの役割があります。これらの役割のことを、音楽用語でコードファンクション(コードの機能)といいます。

| ディグリーネーム | 役割 | |

| トニック(T) | Ⅰ,Ⅲm,Ⅵm | 安定 主役 |

| ドミナント(D) | Ⅴ,Ⅶm7-5 | 不安定 主役に向かいたくなる |

| サブドミナント(SD) | Ⅱm,Ⅳ | 中間 脇役 |

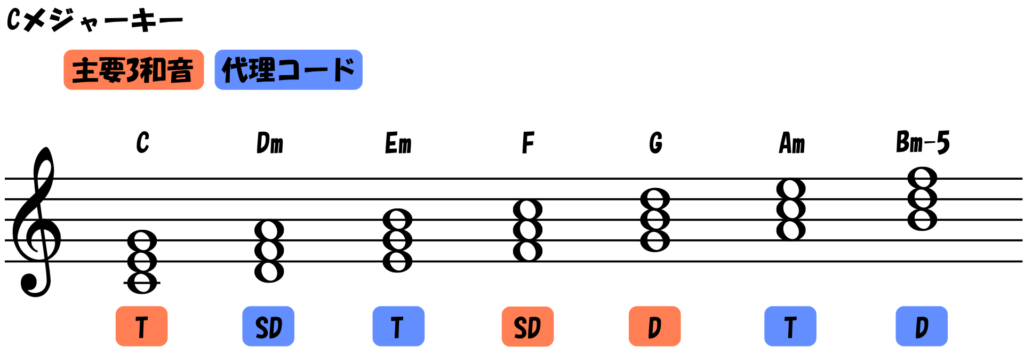

主要3和音(スリーコード)

ダイアトニックコードに含まれる和音の中でも3つのメジャーコードである「Ⅰ」「Ⅳ」「Ⅴ」を主要3和音(スリーコード)といいます。

代理コード

代理コードとは、ダイアトニックコードの中の主要3和音以外のすべてのマイナーコードのことで、コード進行の流れを損なうことなく主要3和音の代わりに置き換えることのできるコードです。

代理コードは、元の主要三和音と構成音が似ているため同じ役割を持ちます。

トニック(T)

主役のトニックは、安定感があります。

ディグリーネームで表すとⅠ・Ⅲm・Ⅵmの3つ。

Ⅰ:スケールの主役です。

コード進行の最初や最後に使われることが多いです。特に最後で使うと、コード進行が終わった感じを演出することができます。

Ⅵm:Ⅰの代わりとして使うことが出来ます。

悲しさを感じるような憂いを帯びた準主役です。

コード進行の最初や最後で使うと、曲自体が悲しいイメージとなり、マイナー調のように感じられます。

Ⅲm:Ⅰの代わりに使うことができます。

コード進行の最後にⅢmを使う場合、 Ⅲmの構成音にキーの主音が入っていないため、“終わった感”を出すことができません。

逆に言えば、“まだ続く感”演出することができます。

ただし、コード進行の最初にⅢmを使うとⅢのルート音を主音としたマイナーキーの曲に感じられるため注意が必要です。

※Ⅲmの構成音はⅤと似ているため、教本などによってはドミナントと見なす場合もあります。

ドミナント(D)

不安定な響きで安定のトニックへ向かいたくなります。

ディグリーネームで表すとⅤ・Ⅶm-5の2つ。

Ⅴ:とにかくⅠに繋げて落ち着きたくなります。

Ⅴ→Ⅰのように、しっかり終わった感じのするコード進行を終止と言います。特にドミナントからトニックに向かって終止した場合は、ドミナント終止、と呼びます(完全終止・正格終始などと呼ぶ場合もあります) 。

ドミナントからⅠ以外に行くことを偽終止と言います。

また、Ⅰ→Ⅴ→Ⅳ→Ⅴといったコード進行のように、最後がⅤでまた冒頭のⅠに戻りたくなるような繰り返すことのできる進行を循環コードといいます。

※Ⅴからトニックではなく、サブドミナントであるⅣに向かうことはクラシックの音楽ではタブーとされています。

Ⅶm-5:ドミナントと分類されますが、Ⅴ・Ⅴ7ほど、Ⅰに向かいたいという感じはせず、使い所の難しいコードです。

セカンダリードミナントや、マイナーキーの時に使われたりしますが、初めうち内は無理に使う必要はありません。

サブドミナント(SD)

トニックとドミナントの中間的な役割。

ディグリーネームで表すとⅡm・Ⅳの2つ。

Ⅳ:他のどのダイアトニックコードとも相性がよく、使い勝手の良い和音で、ⅣからⅠに向かってコード進行を終えるととても穏やかな印象を受けます。

サブドミナントからトニックに向かうことをサブドミナント終止といいます(アーメン終止・変終止・変格終止などと呼ぶ場合もあります)。

また、ⅣからドミナントであるⅤに向かうこともよくあります。

最近の曲では、コード進行の初めをサブドミナントであるⅣから始めるものもたくさんあります。

Ⅱm:サブドミナントで、Ⅳと構成音が似ているため差し替えて使うことが出来ます。

ⅡmはⅤに向かうことも多く、特に四和音Ⅱm7→Ⅴ7→Ⅰ△7というコード進行が良く使われます。

このコード進行をツーファイブワンやツーファイブと呼び、ポップスやジャズなどで多く使われています。

解決とケーデンス

「不安定な響きから安定な響きへと向かう」「浮遊した状態から着地する」「濁っていた音が澄んだ音になる」など、“緊張状態が緩和する”という流れを総称して解決と呼びます。

また、解決に至るまでの数個のコード進行の集まりのことをケーデンス(終止形)といいます。※ドイツ語ではカデンツと読みます。

ケーデンスには基本的に次の4種類があります。

T – D – T (Ⅰ – Ⅴ – Ⅰ)

T – SD – T (Ⅰ – Ⅳ – Ⅰ )

T – SD – D – T (Ⅰ – Ⅳ – Ⅴ – Ⅰ)

T – D – SD – T (Ⅰ – Ⅴ – Ⅳ – Ⅰ)

その他にもいろいろな終止の形があるのでいろいろ試してみましょう。

Ⅲm – Ⅱm・Ⅳ – Ⅲ

#Ⅱm – Ⅲ

Ⅵm(♭5)・#Ⅳ – Ⅲ

I – IV

Ⅳm – Ⅰ

Ⅴ – Ⅵm

Ⅲ – Ⅳ