コードの基本形と転回形

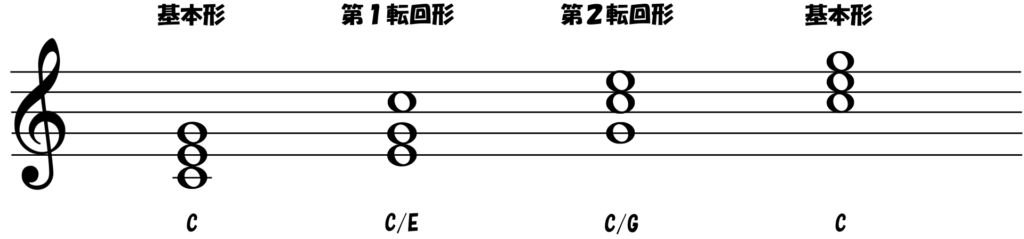

コードの構成音をルートから順に重ねたものを基本形といい、順序を入れ替えたものを転回形といいます。

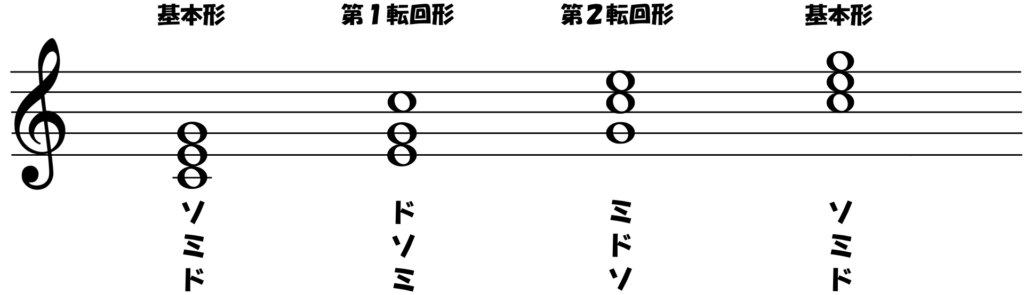

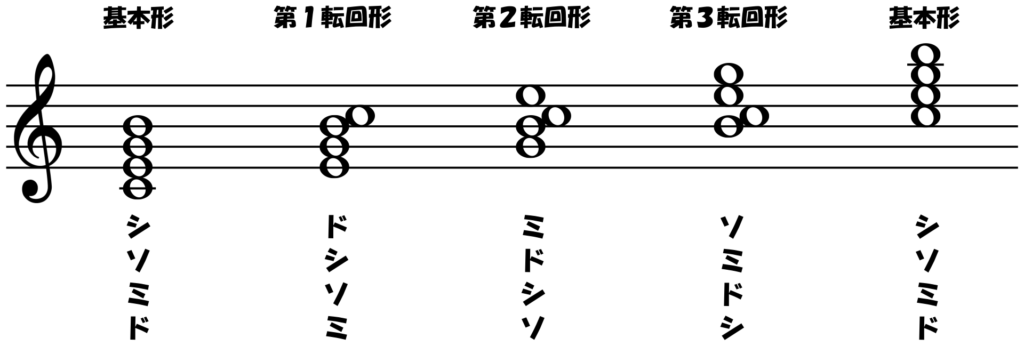

3度の音が一番下にものを第1転回形、5度の音が一番下にあるものを第2転回形といいます。

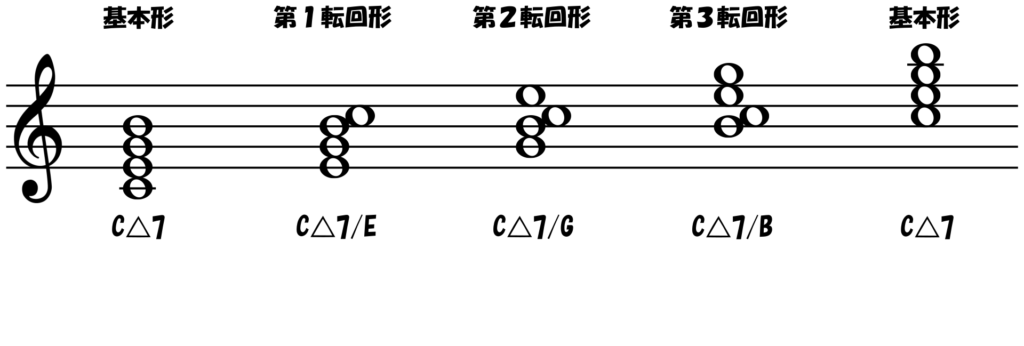

3和音では、基本形・第1転回形・第2転回形があり、4和音ではさらに第3転回形があります。

C(メジャー)コードとC△7を例に見てみましょう。

転回形の表記のしかた

転回形を表す時には、下の図のようなコードネームで表記することができます。

C/E・C/Gのようにスラッシュを使用して表記するコードを分数コードまたはオンコードといい、「シー・オン・イー」「シー・オン・ジー」などと呼びます。

また、” / “スラッシュの代わりに” on “を使用してConEのような表記をする楽譜もあります。

コードを表記する際の決まりとして、ルート音のアルファベットが先頭に来るというものがありました。

また、ルート音とはコードの構成音の中で最低音に配置されるというものでした。

しかし、転回形を見るとルート音が最低音に無いことがわかります。

その代わりに最低音の音の上に乗っているという意味で「オン〇」という表記になっています。

基本形と転回形の扱い

基本形と転回形は同じ構成音でできたコードという事がわかりましたが、表記の違いがある通りこれらは別のコードとして扱われます。

つまり、実際の演奏をコード進行に沿って進めようとすると勝手に基本形を転回形にしたり転回形を基本形にしたりすることはできません。

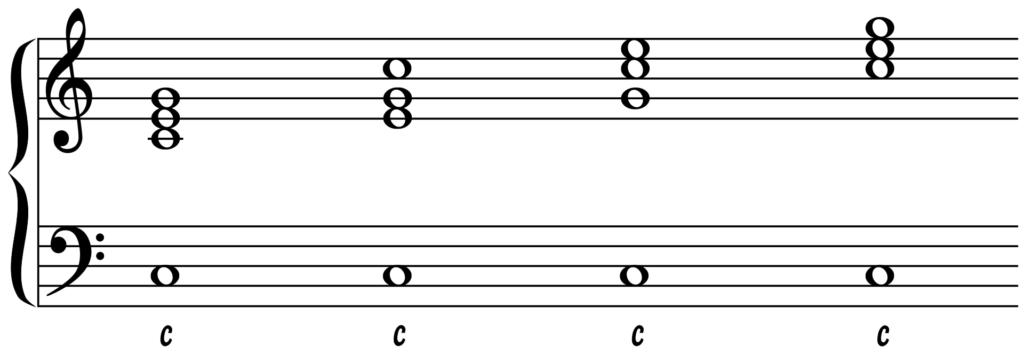

そこで、ルート音の決まりである「最低音に配置する」という事をうまく利用してみましょう。

ピアノ演奏の場合、左手でルート音を弾けば右手がどんな順序であれ基本形という扱いになり、逆に3度・5度・7度を弾くことで転回形に変化させることができます。

コード進行とボイシング

基本形・転回形といった構成音を積み上げる順序のことをボイシングといいます。

実際のコード進行を演奏する際、コードの構成音を転回形に変える場合などに「ボイシングを変更する」といった使い方をします。

では実際にボイシングがどういった場面で使われるかを見てみましょう。

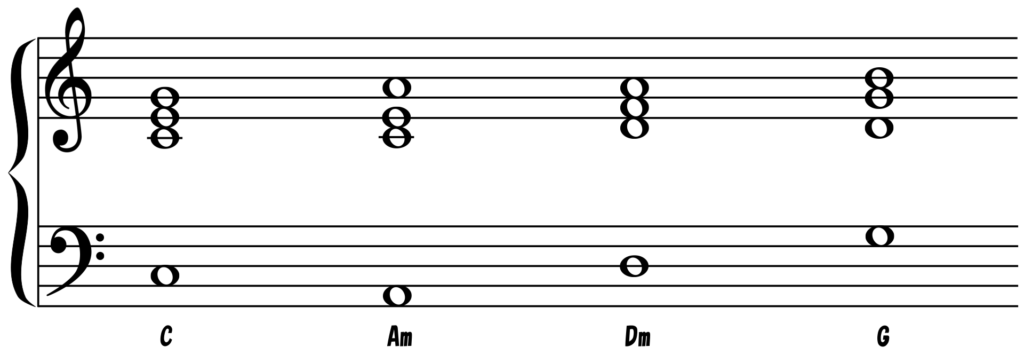

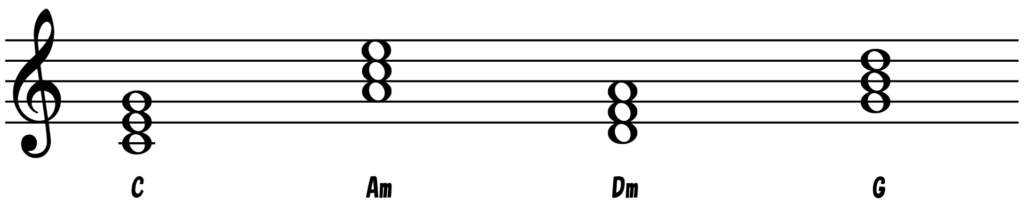

一つのコード進行を例に挙げます。

|C |Am |Dm |G |

実際に演奏してみると、動きが大きくせわしなく聴こえるような演奏になります。

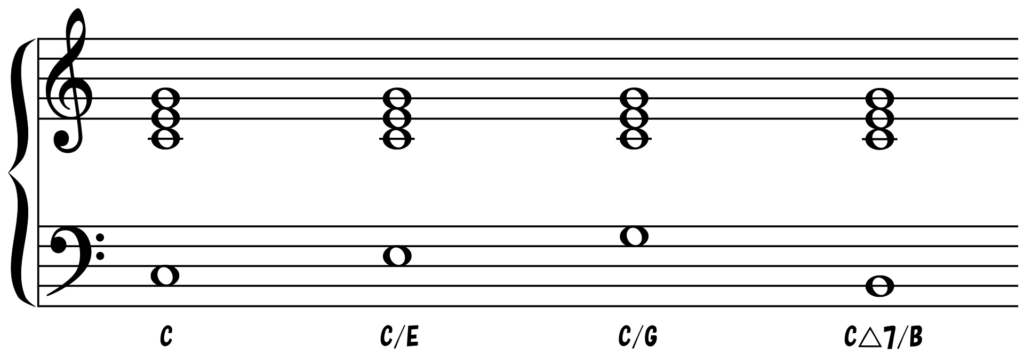

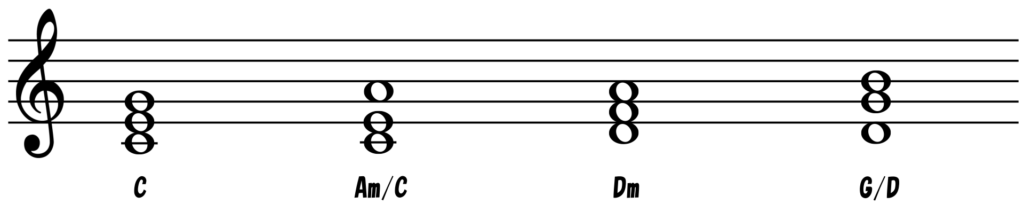

次にボイシングを変えたものを見てみましょう。

こちらはまとまりのある落ち着いた雰囲気に聞こえます。

このように、ボイシングを変えることによって同じ構成音でも雰囲気を大きく変えることができます。

ただし、前項にあった通りルート音が最低音にない場合は別コードになってしまうため一番下にもう一つルート音を演奏することで元のコードにする必要があります。(※ベースを担当する他の楽器がある場合は無くてもOK)